Primera parte:

Me llamo Clara Whitman y, durante la mayor parte de mi vida, interpreté el papel de la hija olvidada. La que trabajaba en silencio, en segundo plano, cargando con el peso de sus propios sueños mientras todos admiraban a mi hermana menor, Lily.

Pensé que había construido una armadura lo suficientemente gruesa para soportarlo: los comentarios hirientes, las comparaciones constantes, el silencio cada vez que lograba algo que no encajaba con su idea de lo que una mujer debería desear.

Pero nada, nada, me preparó para el día en que Lily se casó.

El salón del Hotel Grand Crest resplandecía como un sueño bajo cien candelabros. Tarjetas de lugar con ribetes dorados descansaban sobre manteles blancos, copas de cristal reflejaban la luz de las velas, y 220 invitados bullían de emoción. Un cuarteto de cuerda en vivo llenó el aire con música suave, de esas que te hacen olvidar las dificultades de la vida.

Para todos los demás, parecía la boda social perfecta.

Para mí, fue un escenario. Una actuación donde mi familia me recordaría una vez más mi lugar.

Llegué con un vestido azul marino que me llegaba hasta las rodillas, pendientes de perla y el pelo recogido en un moño bajo. Quería verme elegante, pero no lo suficiente como para eclipsar a Lily. Aunque nadie podía.

Flotaba por la sala con un vestido de cuentas, con el rostro radiante mientras sus familiares susurraban lo afortunado que era Brian, el novio. Mi madre la seguía de cerca, jugueteando con el velo, susurrando cumplidos, sumida en la admiración como si el brillo de Lily fuera suyo. Mi padre se quedó cerca de la barra, con su vaso de whisky lleno antes de vaciarse.

Me mantuve al margen, como siempre. Había aprendido a sobrevivir así. Me entretuve con velas y flores: las decoraciones por las que había pagado 60.000 dólares sin siquiera mencionarlas en el programa. Mis contribuciones, al igual que mi presencia, eran invisibles.

Cuando la recepción estaba en pleno apogeo, mi padre se tambaleó hacia la mesa principal, con la copa en alto.

“La familia lo es todo”, bramó, con la voz cargada de alcohol. “Y hoy le damos un regalo a nuestra Lily para demostrarle cuánto la queremos”.

Se hizo el silencio. Los invitados se inclinaron hacia adelante, con sonrisas listas.

Y luego lo dijo.

“Como regalo de bodas, su hermana Clara decidió regalarle la casa del lago Tahoe”.

Los aplausos estallaron. Las sillas chirriaron mientras la gente se ponía de pie, aplaudiendo. Lily se tapó la boca fingiendo sorpresa, aunque vi la sonrisa que se dibujaba en sus labios. Mi madre sonreía radiante como si ella misma hubiera regalado la casa de dos millones de dólares.

Me quedé de pie, con las piernas rígidas y el pulso rugiendo en mis oídos.

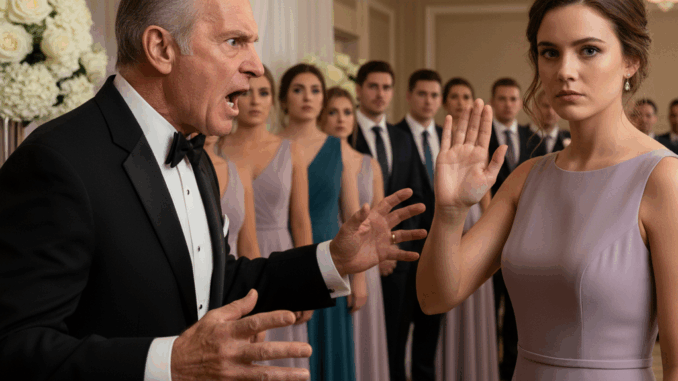

—Eso no es cierto —dije en voz alta, y mi voz se oyó por todo el pasillo—. Nunca acepté esto.

Los aplausos se apagaron. Un primo susurró: «Debe estar bromeando».

Pero no lo estaba.

—Es mío —dije, ya con calma—. Lo pagué directamente. Nunca accedí a regalarlo.

Jadeos. Murmullos. Alguien murmuró: “¡Egoísta!”. Otro siseó: “Es solo una casa; está formando una familia”.

El rostro de mi padre se enrojeció. Dejó caer el vaso de golpe, derramándose whisky sobre el mantel blanco.

“No avergonzarás a tu hermana en su día”, gritó.

—A mí tampoco me robarán —dije con firmeza—. Me gané esa casa.

El salón de baile bullía de incredulidad, de juicio. La sonrisa de mi madre se desvaneció. Los labios de Lily se curvaron en una pequeña sonrisa victoriosa.

Y entonces, antes de que nadie pudiera moverse, mi padre se abalanzó sobre mí.

Su puño se estrelló contra mi pecho. El impacto me dejó sin aliento. Me tambaleé hacia atrás y mi cráneo se golpeó contra el borde afilado de una mesa de banquete.

Un dolor abrasador me atravesó la cabeza. La sangre me corría por la sien. La habitación daba vueltas, las lámparas de araña se inclinaban como si fueran a derrumbarse.

Me desplomé en el suelo.

El salón se llenó de jadeos. Alguien gritó. Las sillas se cayeron. Los cubiertos tintinearon. En el caos, vislumbré un teléfono en alto, con el brillo rojo de una luz de grabación en vivo parpadeando.

Luego oscuridad.

Segunda parte:

Cuando me desperté de nuevo, no estaba en el salón de baile.

Las sirenas aullaban. El techo sobre mí era de un blanco estéril. Unas correas me sujetaban a una camilla. Tenía la cabeza vendada y una gasa apretada contra el cuero cabelludo.

“Quédate con nosotros, Clara”, me instó un paramédico, presionando mi muñeca para encontrar el pulso.

Intenté hablar, pero solo salió una voz áspera. Me ardía el pecho por el golpe. Me dolía la garganta por la sangre que había tragado.

La ambulancia viró bruscamente, el mundo se tambaleó a mi alrededor. Cerré los ojos. La realidad me impactó: mi padre me había golpeado, tan fuerte que me había mandado aquí, todo porque me atreví a decir que no.

Y en ese momento, un pensamiento se repitió con cada latido de mi corazón:

Este no será el final de la historia.

Lo primero que recuerdo después del viaje en ambulancia fue el pitido incesante de un monitor y el olor antiséptico del aire del hospital.

Las luces fluorescentes me apuñalaban el cráneo. Las vendas me apretaban la sien. Me dolía el pecho donde había aterrizado su puño, un moretón profundo que me hacía doler cada respiración.

Por un momento, recé para que fuera una pesadilla. Que el salón aún brillara, que mi padre nunca hubiera levantado la mano, que 200 invitados no me hubieran visto desplomarme en el suelo como si fuera una ocurrencia tardía.

Pero entonces la enfermera se inclinó sobre mí. «Clara, estás en el Hospital General de Chicago. Sufriste una conmoción cerebral y una laceración en el cuero cabelludo. Seis puntos. Estás estable ahora, pero necesitas descansar».

Estable. Seguro. Palabras que deberían haber sido un consuelo. En cambio, me resultaron extrañas. Porque, ¿qué tan seguro podía estar si el hombre que hizo esto era mi propio padre?

Cerré los ojos. Las imágenes llegaron en destellos entrecortados. El rugido arrastrado de mi padre. La sonrisa rígida de mi madre desvaneciéndose. Los labios de Lily se curvaron en esa leve sonrisa burlona. El aplauso. El golpe. La sangre.

Y encima de todo, ese punto rojo brillante en el teléfono de un huésped.

La transmisión en vivo.

Cuando la enfermera se alejó, cogí mi teléfono de la bandeja. La pantalla estaba inundada de notificaciones. Decenas de llamadas perdidas de números que reconocí como familiares. Mensajes de colegas. Incluso mensajes de desconocidos.

Hice clic en el primer enlace.

El vídeo llenó mi pantalla: granulado y tembloroso, pero lo suficientemente claro.

Mi padre anunciando el «regalo». Yo de pie, negándome. Su grito. Su tambaleo por el suelo. El repugnante golpe de su puño contra mi pecho. Mi cabeza golpeando la mesa. El jadeo que recorrió a la multitud. El carmesí brillando contra el lino blanco.

Ya se había compartido miles de veces. Los comentarios se multiplicaban:

Esto es abuso, simple y llanamente.

Ella dijo que no. Es su derecho.

¿Qué clase de padre golpea a su hija por una propiedad?

Protege a Clara.

Durante años, mi familia había desestimado mi dolor, considerándolo una exageración, tachándome de egoísta o fría. Ahora su crueldad era innegable. Preservada en video. Transmitida a desconocidos que me vieron con más claridad que mi propia sangre.

Debería haberme sentido humillado. En cambio, sentí algo más que se elevaba a través del dolor en mi pecho.

Fuerza.

Por primera vez, no era invisible.

Mi teléfono vibró de nuevo. Apareció un nombre que me tranquilizó: Ethan Grant .

No era de la familia. Era mi mentor. Mi jefe. El director ejecutivo de Grant Construction. Un hombre que dominaba juntas directivas y contratos gubernamentales con la misma facilidad.

Lo conocí seis años antes, cuando ascendía con dificultad en mi empresa. Descubrió mis ideas y me dio una oportunidad para la que otros creían que no estaba preparada. Con el tiempo, se convirtió en mi mayor defensor, lo más parecido a una familia en el mundo profesional.

Su mensaje fue breve, pero con una intención profunda: « Vi la transmisión en vivo. ¿Quieres que intervenga?».

Me temblaban los dedos al escribir: «Todavía no. Que caven su propia tumba primero».

Segundos después, sonó el teléfono. Lo apreté contra mi oído, haciendo una mueca al sentir el tirón de las vendas.

—Clara —su voz era firme y tranquila. La voz de alguien acostumbrado a las crisis—. Esto no va a desaparecer. Tienes que decidir cómo quieres manejarlo.

Exhalé lentamente.

Meses atrás, Ethan insistió en añadir una cláusula al contrato de compraventa de mi casa en Lake Tahoe. En aquel momento, me pareció innecesario, incluso paranoico. Dijo: « Necesitas protección contra la coerción, sobre todo de tu familia».

Me reí. Mis padres son difíciles, no peligrosos.

Él solo me devolvió la mirada, impasible. Créeme. He visto a demasiadas mujeres despojadas de lo que construyeron porque otros se sintieron con derecho a ello.

Esa cláusula garantizaba que, si alguien intentaba obligarme a entregar la propiedad, Grant Construction tenía legitimidad para intervenir. Una trampa legal.

Ahora parecía una profecía.

—La decisión es tuya —dijo Ethan—. Podemos activar esa cláusula. Traer abogados. Hacerlo público de una manera que tu padre no pueda ignorar. Pero será un lío.

—Lo sé —susurré—. Todavía no. No estoy lista.

Una pausa. Luego: «No tienes que luchar sola, Clara. Recuérdalo».

Cuando terminó la llamada, me recosté contra las almohadas rígidas, con el pecho dolorido pero la mente más aguda que nunca.

Durante años, me habían retratado como débil, egoísta e indigna. Si Ethan irrumpiera de inmediato para rescatarme, mi familia lo tergiversaría todo: ¿Ven? Clara no podía defenderse. Siempre necesitaba a los demás.

No. Esta vez no.

Esta vez, quería que le mostraran al mundo quiénes eran sin que yo dijera una palabra. Que susurraran excusas. Que inventaran mentiras. Que redoblaran la apuesta.

Y mientras tanto, el video seguía difundiéndose. La opinión pública ya estaba cambiando. Cada hora sin disculpas, cada intento de ocultar la verdad, sería otro clavo en su ataúd.

Creían que me habían silenciado. Pero me habían entregado pruebas irrefutables.

Y lo usaría.

Esa noche, el cansancio me arrastró nuevamente, pero antes de que el sueño me reclamara, susurré una promesa en el aire estéril de la sala de emergencias:

“Este no es el final. Es el principio.”

La venganza no vendría con gritos ni puños.

Vendría con precisión. Con contratos. Con consecuencias.

La hija que habían descartado como difícil estaba a punto de convertirse en la tormenta que nunca vieron venir.

Parte tres:

De vuelta en el salón de baile del Grand Crest Hotel , la recepción de la boda se había convertido en algo grotesco.

El cuarteto de cuerdas permaneció inmóvil, con los arcos apoyados en las cuerdas. Los invitados susurraban en grupos, repitiendo la escena una y otra vez en sus teléfonos encendidos. El brillo de las lámparas de araña parecía ahora un cruel foco sobre una familia en caída libre.

Mi padre se desplomó en la mesa principal, con la mandíbula apretada, y le volvieron a llenar la copa a pesar del caos. Mi madre rondaba detrás de él, con una sonrisa frágil y temblorosa, susurrando excusas a cualquiera que pudiera oírla. Lily se secó los ojos con un pañuelo, sollozando con precisión, mientras los padres de Brian intercambiaban miradas rígidas, pálidos de inquietud.

Y entonces, las puertas del salón de baile se abrieron.

Ethan Grant entró.

Alto. Sereno. Su traje gris oscuro reflejaba la luz como si no perteneciera a la habitación, sino a un lugar más alto. Dos abogados lo seguían a su lado, con sus maletines de cuero cuidadosamente guardados en las manos.

La sala quedó en silencio. Forks se quedó quieto. Incluso Lily dejó de llorar.

El rostro de mi padre palideció. El reconocimiento lo golpeó como otro trago de whisky. Llevaba meses buscando una reunión con Ethan Grant, desesperado por un contrato que pudiera salvar a Whitman Development. Ahora el hombre estaba allí, sin invitación, no con la intención de colaborar, sino de juzgar.

—Richard Whitman —dijo Ethan con voz serena, su voz se oía a través del micrófono que aún estaba en la mesa principal—. Necesitamos aclarar algo.

Los murmullos invadieron a la multitud.

Mi madre se erizó y dio un paso al frente. «Esto es un asunto de familia».

La expresión de Ethan no cambió. “Se volvió público en el momento en que su esposo golpeó a su hija frente a 200 testigos, y en el momento en que se transmitió en vivo a medio mundo de internet”.

Se escucharon jadeos. Los teléfonos se encendieron mientras los invitados revisaban sus feeds.

Mi padre se levantó con dificultad, agarrándose a la mesa para mantener el equilibrio. «No tienes derecho a interferir aquí».

Ethan no pestañeó. «Se ha hablado de una casa junto al lago. Aclaremos las cosas. Clara Whitman no es simplemente una arquitecta discreta. Es la diseñadora principal del Proyecto Pacífico de Grant Construction, valorado en doscientos millones de dólares».

Jadeos. Una oleada de reconocimiento. La gente que me había mirado con desprecio horas antes ahora intercambiaba miradas de asombro.

“Esa propiedad en Lake Tahoe”, continuó Ethan, “se le otorgó a Clara como parte de su compensación ejecutiva. Está protegida por contrato, con garantías contra la coerción. Cualquier intento de forzar su transferencia dará lugar a acciones legales inmediatas”.

Los abogados dieron un paso al frente y colocaron una gruesa carpeta de documentos sobre la mesa principal.

A mi madre se le quebró la voz. “¡No puedes venir con contratos durante la boda de mi hija!”

La mirada de Ethan se agudizó. «La boda de tu hija perdió relevancia en el momento en que preparaste una emboscada para despojar a otra hija de sus derechos».

El peso de sus palabras presionaba cada rincón de la habitación.

Uno de los abogados de Ethan levantó un pequeño control remoto. Una pantalla de proyección descendió de la pared del fondo. De esas que se usan para montajes de bodas, para fotos de la infancia de la novia.

En cambio, apareció la transmisión en vivo.

La grabación se reprodujo desde el principio: el anuncio de mi padre, mi negativa, los murmullos de la multitud, su arremetida contra el suelo. El impacto de su puño contra mi pecho. El crujido de mi cráneo contra la mesa. El torrente de sangre.

Las exclamaciones en el salón de baile fueron más fuertes esta vez, crudas y horrorizadas. Algunos invitados se dieron la vuelta. Otros se taparon la boca.

Mi madre susurró: “¡Apágalo!”

El abogado la ignoró.

Cuando la pantalla finalmente se apagó, la voz de Ethan resonó: «Esto no es un rumor. Esto no es una exageración. Esto es una prueba».

Un invitado susurró: «CNN ya lo tiene». Otro murmuró: «Está en todas partes: Facebook Live alcanzó las cincuenta mil visitas».

La sala bullía, era un hervidero de escándalos.

Ethan fijó la mirada en mi padre. «Richard, ¿niegas haber golpeado a tu hija?»

Mi padre balbuceó: «Estaba borracho. No quise…»

—La intención es irrelevante —lo interrumpió Ethan con voz áspera—. El video es innegable.

Se volvió hacia los invitados. «Ustedes mismos lo vieron. Pregúntense: ¿presenciaron el rechazo de la generosidad o el desenmascaramiento del derecho?»

Una oleada de murmullos. Cabezas asintiendo. Algunas de las mismas personas que antes me habían llamado egoísta ahora se removían incómodas en sus asientos.

Mi madre intentó recuperar el control. Me arrebató el micrófono con voz chillona. «Es una ingrata, está envenenada por la ambición. ¡Arruinó la boda de su hermana por orgullo!».

La mirada de Ethan era fría. «Lo que arruina una boda es que un padre deje inconsciente a su hija. Lo que arruina una familia es tratar la autonomía de un hijo como algo prescindible para la comodidad de otro».

Sus palabras cayeron como golpes. Mi madre vaciló, agarrando el micrófono con los labios temblorosos.

Lily sollozó más fuerte, su actuación alcanzó un punto álgido. «Clara debería haber querido que fuera feliz. Lo destruyó todo».

Ethan no la miró, pero su voz interrumpió sus lamentos. «La felicidad basada en el robo y la violencia no es felicidad. Es podredumbre».

Ni siquiera los padres de Brian pudieron ocultar su disgusto. Su padre murmuró algo cortante y su madre negó con la cabeza.

Por primera vez, Lily no tenía ningún aplauso en el que apoyarse.

El abogado de Ethan deslizó otro documento sobre la mesa. «Reunión de accionistas de emergencia: en veinticuatro horas. Juntos, el Sr. Grant y la familia Jensen controlan la mayoría de la influencia en Whitman Development. Richard, tu liderazgo está bajo revisión».

El rostro de mi padre palideció. Su mano temblaba alrededor de su vaso.

—No puedes —susurró mi madre—. Esta es nuestra familia, nuestro legado.

La voz de Ethan era tranquila, letal. «Tu legado es una transmisión en vivo vista por medio millón de personas. Tu legado es una hija en una cama de hospital porque la llamaste egoísta por negarse a entregar su hogar».

El silencio se prolongó. Los candelabros brillaban, proyectando una luz fría sobre los rostros que no miraban a mis padres.

Entonces Ethan preguntó: “¿Querría Clara presentar cargos?”

El abogado levantó el teléfono con el altavoz activado.

Mi voz grabada llenó el pasillo, débil pero firme desde la cama del hospital.

“Sí.”

La palabra cayó como un trueno.

Mi padre se desplomó en su silla. Los ojos de mi madre brillaron de furia. Lily lloró más fuerte, pero esta vez nadie la consoló. Los padres de Brian permanecieron de pie, rígidos y pálidos.

“Esta boda se acabó”, declaró el padre de Brian. Tomó a su hijo del brazo y juntos salieron, dejando a Lily sollozando entre sus brazos.

El salón de baile estalló en una frenética charla. Los invitados susurraban, grababan, enviaban mensajes de texto. El imperio de los Whitman se desmoronaba ante sus ojos.

Ethan recogió los documentos, se arregló la corbata y se dirigió a la sala una última vez.

Esta noche, viste lo que pasa cuando a la fuerza se le llama egoísmo. Cuando se castiga la independencia en lugar de honrarla. Recuérdalo. Y no dejes que nadie te diga que fue algo menos que violencia.

Se dio la vuelta y salió, seguido por sus abogados.

Las puertas se cerraron con un clic final, dejando a mis padres expuestos bajo el silencio aplastante del juicio.

Parte cuatro:

A la mañana siguiente, la transmisión en vivo superó el millón de visualizaciones.

Los medios de comunicación publicaron titulares en sus sitios web:

Padre agrede a su hija en la boda de su hermana por una casa de 2 millones de dólares.

El patriarcado de la familia Whitman queda expuesto en un vídeo viral.

Clips reproducidos sin cesar: el estruendoso anuncio de mi padre, mi negativa, su embestida, el golpe, mi caída. Pausados. Rebobinados. Compartidos.

Las imágenes no sólo se hicieron virales: también fueron condenatorias.

Me senté, apoyado en las rígidas almohadas del hospital, con las costillas doloridas a cada respiración y el cráneo latiéndome, mientras la cobertura se repetía en el televisor montado en la esquina. Debería haber desviado la mirada. No pude. Verlo fue doloroso, humillante, pero también fue una reivindicación.

Por una vez, no estaba loco. Por una vez, no fui egoísta. La evidencia era innegable, y desconocidos de todo el mundo vieron lo que mi propia familia nunca vería: estaba diciendo la verdad.

Al mediodía, Whitman Development recibió una avalancha de correos electrónicos. Los clientes rescindieron contratos alegando riesgo reputacional. Los proveedores cortaron vínculos. Los inversores exigieron reuniones de emergencia.

Un socio importante escribió: « No podemos asociarnos con la violencia ni el abuso. Con efecto inmediato, todos los acuerdos pendientes quedan anulados».

En tres días, seis acuerdos multimillonarios se evaporaron. La empresa perdió dinero. Los empleados renunciaron en oleadas.

Al final de la semana, las acciones de Whitman Development, ya de por sí frágiles, se habían desplomado un 40 %. Los analistas lo calificaron de espiral descendente.

Mi padre guardó silencio. Mi madre arremetió contra ella en Facebook, publicando furiosos desvaríos sobre su “hija ingrata y obsesionada con su carrera”. Se difundieron capturas de pantalla con subtítulos como: ” Ahora sabemos dónde empezó el problema”.

A Lily no le fue mejor. Sus declaraciones entre lágrimas de que yo había “arruinado su boda” se convirtieron en memes. Los usuarios de Twitter se burlaron de su actuación manchada de rímel con subtítulos como: ” Cuando la barra libre cierra temprano”.

Los padres de Brian emitieron un comunicado suspendiendo el compromiso, con un lenguaje frío: « Estamos profundamente consternados por lo ocurrido en la boda de Whitman. No podemos proceder en conciencia en este momento».

Traducción:el matrimonio estaba muerto.

Lily me envió un mensaje de texto a las 2 am dos noches después: Destruiste todo.

Lo miré durante un buen rato antes de responder: No. Me negué a ser destruido por ti.

La tormenta viral trajo más que indignación: trajo voces que no esperaba.

Mujeres que nunca había conocido me escribieron:

Me vi reflejado en ti. Sé lo que se siente cuando te dicen que eres egoísta por decir que no.

Me diste valor. Mañana pediré el divorcio.

Tu historia me salvó.

Colegas, primos lejanos, incluso antiguos compañeros de la universidad me tendieron la mano, ofreciéndome apoyo, disculpas y solidaridad. Por una vez, no me estaban reescribiendo como el problema. Me estaban viendo con mi propia voz.

A medianoche, cuando los moretones en mis costillas me mantenían despierto, hojeé esos mensajes y dejé que penetraran en las grietas que mi familia había tallado en mí.

Cuando me dieron de alta una semana después, no regresé a la casa de Whitman. Fui directo a mi casa del lago en Tahoe.

El viaje fue largo y doloroso, cada bache sacudía mi pecho magullado, pero cuando apareció el lago, plateado y aún bajo el sol de la mañana, algo dentro de mí se relajó.

La casa se mantenía sólida, sus ventanales de piso a techo reflejaban el agua. Mi santuario. Mi prueba.

Cambié las cerraduras ese mismo día. El cerrajero no me hizo preguntas. Simplemente me dio las llaves nuevas y me dijo en voz baja: «Bien por ti».

Dentro, el silencio era sanador. El café se preparaba en la terraza cada mañana. Escribía en mi diario a intervalos largos y frenéticos. Enmarqué una foto de mi difunta abuela sobre la chimenea, la única familiar que me había susurrado: « Clara, nunca te encojas».

Cada amanecer sobre el lago me recordaba: este lugar era mío. Pagado con sangre, sudor y años de trabajo incansable. Sin aplausos. Sin limosnas familiares. Mío.

Y nadie me lo quitaría otra vez.

Mientras tanto, la empresa se desmoronó.

Ethan Grant me mantuvo informado. Tras la junta de accionistas, mi padre se vio obligado a dimitir. Los inversores ya no confiaban en él. La junta directiva exigió un nuevo liderazgo. Ethan y la familia Jensen, que juntos controlaban la mayoría de la influencia, designaron una dirección interina.

En dos semanas, el imperio de Richard Whitman, alguna vez apuntalado por la fanfarronería y los derechos, quedó reducido a escombros.

Mi madre insistió, diciéndole a cualquiera que la escuchara que yo había destruido a la familia. Pero la mayoría había visto las imágenes. Sabían la verdad.

¿Y Lily? Desapareció de las redes sociales. Su nombre se convirtió en un chiste, su imagen cuidadosamente cuidada se disolvió. Brian regresó a casa de sus padres. El brillo de la niña dorada se apagó, su reino de elogios se derrumbó.

Por una vez, no fui yo el que estaba en ruinas.

Era más fuerte. Con moretones, sí. Con cicatrices, sí. Pero no roto.

Y no había terminado.

Porque la venganza no se trataba de gritos ni puñetazos. Se trataba de precisión. De consecuencias.

Y tenía la intención de asegurarme de que mis padres, mi hermana y todos los que habían aplaudido cuando mi padre anunció el robo de mi casa del lago sintieran esas consecuencias.

La hija olvidada ya no era invisible.

La tormenta estaba bajo mi mando.

Parte cinco:

La venganza no llegó de golpe. No fue una crítica dramática en un tribunal ni una confrontación cinematográfica en un estudio a oscuras.

No, la venganza llegó en contratos. En cláusulas. En firmas en papel que despojaron a mis padres de todo lo que una vez usaron para controlarme.

Todo empezó con la propia casa del lago . El equipo legal de Ethan Grant presentó mociones para activar la cláusula de protección. En cuarenta y ocho horas, la escritura estaba tan cerrada bajo las barreras corporativas que, incluso si mis padres intentaran demandarlos, se reirían de ellos. Un juez firmó la orden judicial más rápido de lo esperado.

Y cuando apareció en las noticias, cuando el público vio que Richard Whitman no solo había dejado inconsciente a su hija, sino que había intentado robarle una casa que valía dos millones de dólares, las consecuencias se aceleraron.

El video siguió difundiéndose. Para la segunda semana, más de cinco millones de personas lo habían visto. Los principales presentadores de noticias lo comentaron en horario de máxima audiencia. Los programas de entrevistas lo analizaron minuciosamente.

Circularon videos de mi madre gritando “¡Es una desagradecida!”, junto con imágenes de mí desplomándome en el suelo. Twitter no se contuvo:

No, señora. No es desagradecida. Está viva.

Si tu familia te exige sangre para demostrar lealtad, no son familia, son parásitos.

Clara es como todos los que dijimos que no y fuimos castigados por ello.

Los hashtags que fueron tendencia: #ProtectClara , #FamilyIsNotOwnership , #LakehouseGate .

Las marcas que antes buscaban alianzas con Whitman Development retiraron sus patrocinios de la noche a la mañana. Las empresas estadounidenses no tienen paciencia para escándalos tan tóxicos, sobre todo cuando los ingresos se reflejan en video.

Ethan me mantuvo informado con textos breves y concisos:

Tres contratos más vencidos.

Proveedores despedidos.

La junta convoca otra votación de emergencia.

A finales de mes, Whitman Development era un cascarón. Mi padre fue oficialmente destituido, despojado de su cargo y salario. Su reputación, antes tan ruidosa que dominaba cualquier sala, quedó reducida a rumores de vergüenza.

Mi madre intentó aguantar. Dio entrevistas presentándome como egoísta, obsesionada con mi carrera, incapaz de formar parte de una “verdadera familia”. Pero cada vez que abría la boca, las cadenas respondían reproduciendo el video. Cada palabra que pronunciaba quedaba ahogada por el sonido de mi cráneo al chocar contra la madera.

Su rostro se convirtió en un símbolo de negación y de facilitación del abuso.

¿Y Lily?

Su mundo se derrumbó más silenciosamente, pero no menos completamente.

Los padres de Brian cortaron públicamente sus lazos con un comunicado que decía: « Ningún matrimonio puede fundarse en la violencia y el engaño». Le deseamos lo mejor a Lily mientras reflexiona sobre las acciones de su familia.

Sus amigos, antes deseosos de disfrutar de su belleza, la ignoraron. Las invitaciones desaparecieron. Las redes sociales se volvieron crueles. Quienes antes alababan su belleza ahora se burlaban de sus lágrimas de cocodrilo.

Me envió un último mensaje, con su amargura derramándose por la pantalla: « Espero que seas feliz. Me arruinaste la vida».

Le respondí: No. Papá sí. Mamá sí. Y tú los apoyaste.

Ella no respondió.

Podría haberme detenido ahí. La humillación pública, el colapso de su imperio, la boda arruinada… tal vez fue suficiente.

Pero no había terminado.

Durante años, la voz de mi padre resonó en mi cabeza: « La familia es lo primero. Lo entenderás cuando tengas la tuya».

Ahora entendí algo diferente: la familia sin respeto no es nada.

Así que seguí adelante.

Con el apoyo de Ethan, comencé a asesorar a arquitectos jóvenes bajo el paraguas de Grant Construction. Doné parte de mi gratificación a un refugio para mujeres, financiando clínicas legales para hijas como yo, aquellas que se negaron y pagaron con creces. Di conferencias, no solo sobre diseño, sino también sobre límites.

Cada vez que mi nombre aparecía en la prensa —Clara Whitman, diseñadora principal, sobreviviente, defensora— era un clavo en el ataúd de la vieja narrativa.

Y cada vez que se mencionaba Whitman Development, era junto a palabras como colapso y escándalo .

Esa fue mi venganza: vivir visiblemente, mientras su imperio se pudría.

Meses después, cuando el otoño tornó dorados los árboles de Tahoe, mi padre llegó a la casa del lago.

Lo vi desde la cubierta, con los hombros encorvados y el traje arrugado. Parecía más pequeño, más débil, su arrogancia reducida a algo casi lastimoso.

Él golpeó una vez.

—Clara —dijo con voz áspera cuando abrí la puerta—. Tenemos que hablar.

No me moví. “¿Quieres decir que necesitas algo?”

Sus ojos se posaron en las ventanas de cristal, la casa que una vez había intentado regalar como si fuera una baratija. “Cometí errores”.

—Me agrediste delante de 200 personas —dije rotundamente—. Intentaste arrebatarme lo que construí. No es un error. Es una decisión.

Su rostro se arrugó, pero no sentí ninguna simpatía.

—Te arruinaste —le dije—. Y lo hiciste en video. No vuelvas por aquí.

Cerré la puerta.

Por primera vez en mi vida, no pudo detenerme.

Las cicatrices de mi sien se desvanecieron. Los moretones en mi pecho se suavizaron y luego desaparecieron.

Pero el fuego que encendieron en mí nunca se apagó.

Cada amanecer sobre el lago me recordaba por qué luchaba: no solo por venganza, sino por la paz. Por el derecho a poseer lo que había ganado. Por el derecho a decir no sin desangrarme.

Yo me elegí a mí mismo. Y nunca volvería a disculparme.

Parte seis:

El otoño dio paso al invierno en el lago Tahoe. La nieve se amontonaba sobre los pinos, el lago se congelaba en las orillas y mi casa se convirtió en el refugio tranquilo que había soñado que sería.

Cada mañana me despertaba en silencio. Sin teléfonos zumbando exigiéndome que volara al otro lado del país, sin la voz de mi madre regañándome por ser “demasiado seria”, sin el juicio estruendoso de mi padre sobre las deudas familiares. Solo yo, con el café humeando en las manos, el lago brillando bajo la tenue luz del sol.

Por primera vez sentí algo que mi familia nunca me había permitido tener: paz .

Whitman Development no sobrevivió el año.

Para diciembre, la empresa se declaró en quiebra. Las demandas de los clientes se acumularon, alegando incumplimiento de contrato. Exempleados testificaron sobre un liderazgo hostil, horas extras no pagadas y una corrupción profundamente arraigada en los libros.

El imperio que mi padre había adorado más que sus hijos había desaparecido.

Intentó culparme, por supuesto. Mi madre dio entrevistas donde me llamó “Judas”, jurando que había destruido a la familia para llamar la atención. Pero cada palabra que decían quedaba ahogada por ese mismo sonido: el golpe sordo de su puño, el crujido de mi cráneo, la imagen de sangre sobre lino blanco.

Ya nadie se tragaba sus excusas.

Incluso sus amigos más antiguos dejaron de devolver las llamadas.

En cuanto a Lily, desapareció en el olvido. Su compromiso con Brian se disolvió definitivamente; sus padres no querían que su nombre se viera involucrado en un escándalo. Supe por conocidos que se mudó a una ciudad más pequeña, donde daba clases a tiempo parcial y ya no era la princesa de la alta sociedad. Nunca volvió a contactarme.

Yo, por el contrario, prosperé.

Grant Construction me ascendió a Directora de Proyectos Globales . Mi nombre apareció de nuevo en Architectural Digest , no por el escándalo, sino por el complejo turístico que había diseñado en Miami. Los mismos periodistas que antes me llamaban la “hermana egoísta” ahora me preguntaban sobre filosofía del diseño, resiliencia y la intersección entre arquitectura y supervivencia.

Di entrevistas donde dije claramente: El éxito no es egoísmo. Los límites no son traición. Decir que no no es crueldad.

Las palabras se propagaron. Resonaron.

Las jóvenes me escribieron: «Me diste permiso para protegerme».

Alumnas me pidieron que las guiara. Acepté.

Invertí parte de mi salario y mis opciones sobre acciones en una fundación para mujeres en familias tóxicas, financiando clínicas jurídicas y becas. Quería asegurarme de que otras no tuvieran que sufrir para demostrar su valía.

Me di cuenta de que esa también era mi venganza. No solo derribar el poder de mis padres, sino construir algo en su lugar.

Una tarde de enero, recibí una carta escrita con letra temblorosa.

Fue de mi padre.

Clara,

sé que no me perdonarás. No me perdono a mí misma. Lo perdí todo. Tu madre apenas me habla. Veo la vida de Lily reducida a escombros, y sé que es culpa mía. Creí que controlar era amor. Me equivoqué. Si nunca respondes a esto, lo entiendo. Pero quiero que sepas que te veo ahora. Nunca fuiste egoísta. Fuiste más fuerte que todos nosotros.

Lo leí dos veces. Me temblaban las manos, pero no de rabia.

Doblé la carta con cuidado, la guardé en un cajón y nunca más respondí.

El perdón no era algo que se hubiera ganado. Y yo ya no lo necesitaba para seguir adelante.

Mis padres me llamaban egoísta por depender de mi trabajo. Pero, en realidad, el trabajo me había dado una familia. Ethan y su esposa me invitaban a cenas donde las risas inundaban el ambiente. Sus hijas me hacían preguntas sobre la universidad, sobre arquitectura, sobre cómo sobrevivir en un mundo que exigía a las mujeres encogerse.

En la empresa, mis colegas me enviaron flores, me atendieron en las llamadas nocturnas y se aseguraron de que supiera que no me definía la violencia, sino mi actitud después.

Por una vez, no me sentí como la hija olvidada. Me sentí como la arquitecta de mi propia vida.

Puede que la sangre me haya abandonado, pero la familia elegida intervino.

Cuando los moretones se desvanecieron, cuando las cicatrices se suavizaron, me encontré de pie frente a las ventanas que iban del piso al techo de mi casa del lago, mirando la salida del sol sobre el agua.

Esta casa —la misma que habían intentado regalar sin mi consentimiento— se había convertido en algo más que una propiedad. Era un monumento. La prueba de que lo que construí no podía ser robado, ni con culpa, ni con puños, ni con sangre.

Cada amanecer en esa cubierta era un recordatorio: me había elegido a mí mismo, y esa elección era suficiente.

Pensé a menudo en las palabras de mi abuela: “nunca te encojas ” y me di cuenta de que finalmente las había honrado.

En la boda de mi hermana, creyeron que podrían inducirme a silencio. Creyeron que inclinaría la cabeza, entregaría mi hogar, aplaudiría la felicidad de mi hermana y desaparecería en el fondo, como siempre.

En cambio, dije que no.

Eso no me costó sangre ni puntos. Me dejó magullado y humillado frente a cientos de personas. Pero también me dio la única arma que mi familia nunca me había permitido usar: la verdad.

La transmisión en vivo convirtió su actuación en su perdición.

Y mi negativa —pequeña, tajante y constante— se convirtió en el fundamento de mi libertad.

Ahora, cuando camino por los amplios pisos de madera de la casa del lago, con un café en la mano, ya no oigo sus voces.

Sólo oigo el silencio.

La paz de una mujer que finalmente sabe:

Una familia sin respeto no es nada.

El éxito no es egoísta.

Y la dignidad no es negociable.

El fin

Để lại một phản hồi