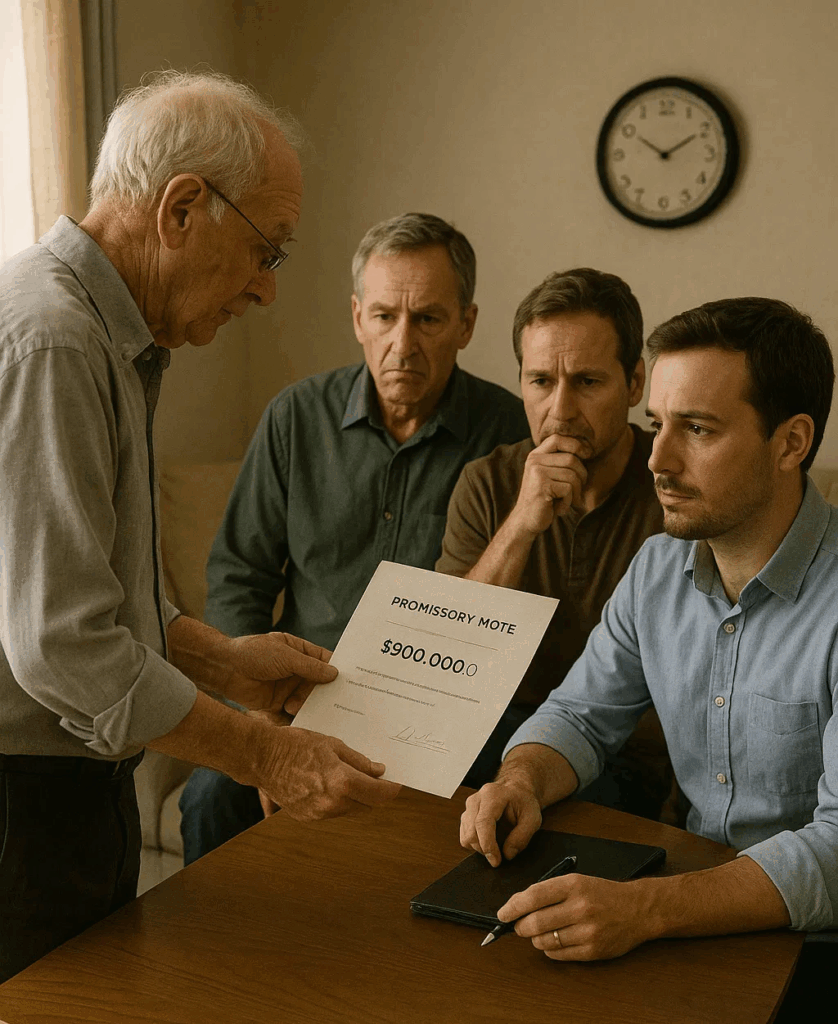

El día que mi padre volvió a casa del hospital, no habló mucho. Caminaba despacio, con la espalda más encorvada de lo que recordaba y el pelo completamente canoso. Sin decir palabra, dejó un solo documento sobre la mesa frente a nosotros.

Era un pagaré por 900.000 dólares, firmado por él como deudor.

Mis dos hermanos mayores y yo miramos el periódico con incredulidad. Durante un largo rato, el único sonido en la habitación fue el tictac del reloj de pared.

Mi hermano mayor fue el primero en hablar. Suspiró y negó con la cabeza.

—No puedo, papá. Todo mi dinero se destina a la matrícula universitaria de los niños. Ya sabes lo caro que es.

El segundo hermano lo siguió rápidamente. «Acabo de abrir la ferretería. Ni siquiera tengo capital todavía. No puedo con esto».

Sólo con fines ilustrativos.

Sólo con fines ilustrativos.

Ambos se volvieron hacia mí: el menor de los tres, recién casado, aún con dificultades para pagar la hipoteca. Mi esposa y yo soñábamos con un futuro modesto pero cómodo.

Y sin embargo… cuando miré a mi padre, cuando vi sus hombros frágiles y sus ojos cansados, supe lo que tenía que hacer.

—Lo tomaré —susurré con voz temblorosa.

Mis hermanos me miraron con asombro. Pero los labios de mi padre se curvaron en una leve sonrisa. Tomé un bolígrafo, firmé la nota y la guardé en mi maletín.

Esa misma semana, hice arreglos para que se mudara conmigo. Si iba a llevar una carga tan grande, quería tenerlo cerca; quería cuidarlo yo misma.

La vida se volvió todo menos fácil.

Trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche, consiguiendo trabajos extra y haciendo lo que podía para mantenerme al día con los pagos. Había noches en que la cena no era más que un plato de nopales o frijoles cocidos. Mi esposa dejó de comprarse ropa. Incluso vendió la motocicleta nueva que habíamos comprado con tanto orgullo apenas unos meses antes.

Ahorramos, nos apretamos el cinturón y vivimos con humildad.

Y aún así… hubo pequeñas bendiciones.

Sólo con fines ilustrativos.

Sólo con fines ilustrativos.

Llegaba a casa, exhausta y empapada en sudor, y encontraba a mi padre sentado en el patio, con mis hijos subidos a su regazo, escuchando sus historias. A veces, captaba una extraña sonrisa en su rostro, una sonrisa que no había visto en años. Era suave, casi infantil, y completamente sincera.

Aunque me dolía el cuerpo por el trabajo y a menudo sentía el estómago vacío, esas sonrisas hacían que todo valiera la pena.

Exactamente un año después de haber firmado ese pagaré, mi padre me llamó a su habitación.

Estaba sentado en su escritorio y le temblaban ligeramente las manos al abrir un cajón. De adentro, sacó una hoja de papel, cuidadosamente doblada por la mitad. La colocó frente a mí con mucho cuidado.

“Léelo”, dijo suavemente.

Lo desdoblé, esperando encontrar quizás otra factura o algún otro pagaré. Pero al abrirlo, se me cortó la respiración.

No era un pagaré.

No era una carta de agradecimiento.

Era un testamento.

En él, mi padre había escrito que toda la casa de tres pisos en el centro de la ciudad —así como un terreno de 300 metros cuadrados en la zona más comercial de la ciudad— sería de mi propiedad.

Me quedé congelado. Me temblaban las manos.

Cuando levanté la vista, mi padre me sonreía con cariño.

«Toda mi vida», dijo en voz baja, «solo quise saber quién, en los momentos más difíciles, me apoyaría de verdad».

Mis ojos ardían de lágrimas. No encontraba las palabras.

Y entonces… oí pasos.

En la puerta estaban mis dos hermanos mayores. Habían oído.

Sus ojos inmediatamente se fijaron en el papel que tenía en mis manos y sus expresiones cambiaron.

Sólo con fines ilustrativos.

Sólo con fines ilustrativos.

Atrás quedó la indiferencia de hace un año. En cambio, sus rostros estaban pintados de conmoción, arrepentimiento y algo parecido a la desesperación.

El mayor se aclaró la garganta y su voz sonó tensa.

Papá… ¿por qué hiciste eso? Nosotros también somos tus hijos.

Mi padre levantó la cabeza. Su tono era tranquilo pero firme.

Sé que cada uno de ustedes tiene sus propias dificultades. Pero cuando realmente necesité ayuda, solo el más pequeño tuvo el valor de asumir la carga. Esta casa y este terreno… son su recompensa por ese sacrificio.

El segundo hermano abrió la boca, pero no pronunció palabra. La cerró de nuevo y miró hacia abajo.

Ambos se giraron y se alejaron lentamente, sus sandalias arrastrándose por el suelo como si pesaran mil libras.

Permanecí sentado, aferrado al testamento con mis manos temblorosas. Mi padre extendió la mano por encima de la mesa y apoyó su curtida palma sobre mi hombro. Me la apretó con fuerza.

—Ya no tienes que pagar esa deuda —dijo con dulzura—. Ese dinero… fue una prueba. La saldé hace mucho tiempo.

La habitación dio vueltas por un momento mientras la comprensión se apoderaba de mí.

El año pasado no se trató de dinero. Se trató de lealtad, sacrificio y amor. Mi padre quería saber, no con palabras, sino con hechos, quiénes entre sus hijos valoraban realmente la familia.

Entonces me derrumbé y las lágrimas corrieron libremente, no por el alivio de no tener que pagar más la deuda, sino por el peso de lo que el año anterior había revelado.

Sólo con fines ilustrativos.

Sólo con fines ilustrativos.

La noticia del testamento se extendió por toda la familia al día siguiente. Los rumores me seguían a todas partes.

Algunos familiares elogiaron a mi padre, llamándolo sabio por ponernos a prueba. Otros murmuraron que había sido injusto, favoreciendo a un hijo sobre los demás.

Pero nada de eso me importó. Seguí cuidando a mi padre exactamente como antes.

Porque ahora sabía, en lo más profundo de mi corazón, que la mayor herencia que había recibido no era la casa ni el terreno: era su confianza.

Y la confianza, una vez entregada tan plenamente, vale más que toda la riqueza del mundo.

A veces, tarde por la noche, cuando paso por el patio y veo a mi padre dormido en su sillón con mis hijos acurrucados a su lado, recuerdo aquel día en que dejó el pagaré sobre la mesa.

En aquel momento parecía una maldición: una deuda insoportable, una carga demasiado pesada. Pero, en realidad, fue la mayor bendición que jamás había recibido.

Me enseñó resiliencia. Me acercó más a mi esposa y a mis hijos. Y me permitió demostrarle a mi padre, no con palabras, sino con hechos, que lo amaba.

La tierra y la casa, sí, son valiosas. Pero lo que realmente importa es saber que cuando mi padre me puso a prueba, pasé.

Y no importa lo que digan los demás, eso es algo que nadie podrá quitarnos jamás.

Esta pieza está inspirada en historias cotidianas de nuestros lectores y escrita por un escritor profesional. Cualquier parecido con nombres o lugares reales es pura coincidencia. Todas las imágenes son solo para fines ilustrativos.

Để lại một phản hồi