No soy de los que creen en milagros. Pero ese día… ocurrió algo extraordinario.

Era tarde. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de una luz anaranjada, casi irreal. Estaba con un equipo en el lugar de un derrumbe repentino en las afueras.

La estructura de hormigón se derrumbó tras una explosión de gas.

Gritos, polvo, caos. Llevábamos varias horas abriéndonos paso entre los escombros.

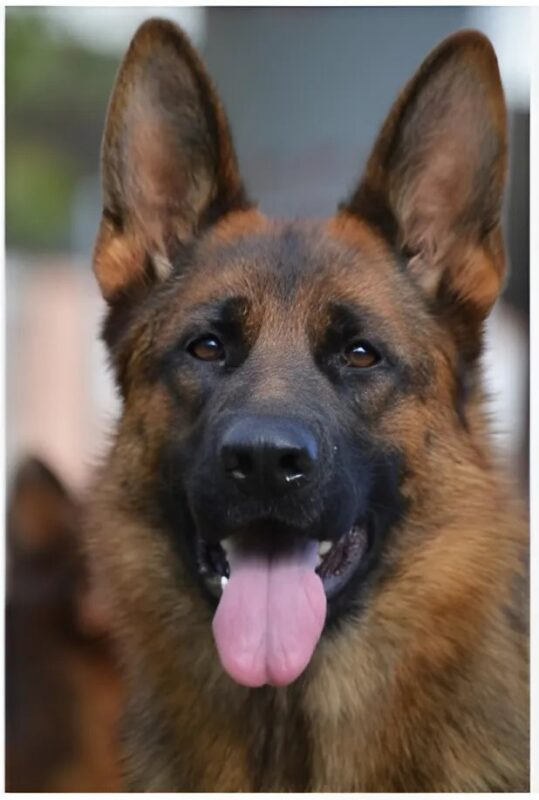

Y luego estaba Rex, nuestro pastor alemán, entrenado para encontrar supervivientes. Leal, inteligente… y con un sexto sentido que jamás podré explicar.

De repente, se detuvo bruscamente. Olfateó el montón de escombros, o mejor dicho, el pequeño hueco entre dos bloques de hormigón.

Levantó las orejas. Supe de inmediato que había notado algo.

Empezó a cavar, en silencio pero con insistencia. Corrí hacia arriba, con el corazón latiéndome con fuerza. Me agaché, y allí… vi.

Dos grandes ojos negros me miraron. Un bebé.

Pequeñito, acurrucado en un hueco milagrosamente preservado. No lloró. Miró a Rex con una especie de curiosidad serena, como si siempre hubiera sabido que vendríamos.

Me quedé paralizado por un instante. No era miedo ni vacilación. Fue solo… un instante.

Ese instante congelado en el que la vida decide continuar. Rex se acercó lentamente, sin ladrar, sin hacer movimientos bruscos.

Simplemente se inclinó como para decir: «Estoy aquí. Ya no estás solo».

Soltamos al bebé con cuidado, en silencio, como si el más mínimo ruido pudiera arruinar la magia del momento. Cuando lo levanté, me agarró el dedo con sus manitas. No dije nada.

Miré a Rex y asentí. Sin él, este niño no estaría aquí.

Nunca olvidaré ese día. Ni esa mirada. Ni ese perro.

A veces sobran las palabras. La nariz, el aliento y el instinto bastan para recordarle a la humanidad lo más bello que hay en ella.

Để lại một phản hồi