Tenía sesenta y tres años cuando mi hijo Eric y su esposa Rebecca fallecieron. La Guardia Costera dijo que fue un accidente náutico —clima inesperado, una ráfaga repentina— pero algo en mí se negaba a creer que fuera tan simple. Tres días después del funeral, su abogado, Martin Gerard, me llamó a su oficina. Sobre su escritorio de caoba, deslizó hacia mí una llave de latón. «Señora May», dijo en voz baja, «su hijo quería que usted tuviera esto. Es la propiedad costera en el condado de Mendocino».

Esa frase me heló la sangre. Durante cinco años, Eric y Rebecca se habían negado a que visitara esa casa. Cada vez que preguntaba, tenían una excusa: reformas, riesgos para la seguridad, reparaciones. Nunca lo cuestioné demasiado; las familias se distancian, la vida se complica. Pero tener esa llave en mis manos ahora era como tener la respuesta a una pregunta que no me había atrevido a formular.

El viaje hacia el norte duró cinco horas; la carretera serpenteaba entre secuoyas y el inmenso Pacífico. La casa se alzaba al final de un camino privado, medio oculta tras retorcidos cipreses. Era más grande de lo que imaginaba: una construcción moderna de cedro envejecido y cristal, frente al infinito océano gris. La puerta principal se abrió con facilidad, como si me esperara. Dentro, el aire olía ligeramente a limpiador de limón y a algo clínico. Todo estaba impecable. Demasiado impecable.

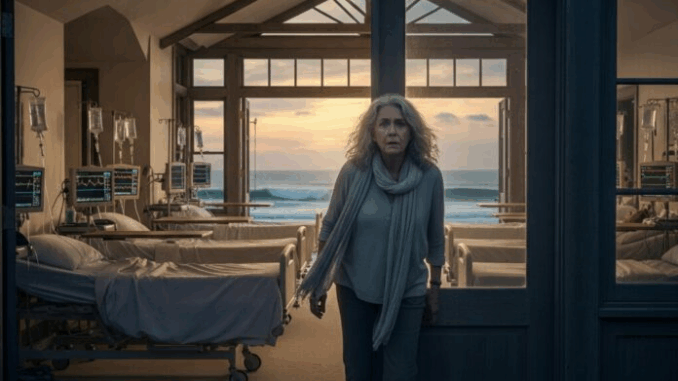

La primera sorpresa me llegó en las habitaciones. Una tenía una cama de hospital. La siguiente, dos camas más pequeñas, cada una con un soporte para suero. Luego, arriba, una gran habitación con doce camas, todas equipadas con monitores y registros médicos. Un hospital doméstico, o algo mucho más planeado. Me temblaban las manos al entrar en un laboratorio lleno de microscopios, refrigeradores con la etiqueta de riesgo biológico y una pizarra blanca cubierta de fórmulas.

En la pizarra, una frase estaba rodeada con un círculo rojo: “Protocolo de tratamiento 7 – 73% de respuesta positiva”.

Mi hijo y mi nuera eran médicos. Eric había sido oncólogo pediátrico; Rebecca, bioquímica investigadora. Perdieron a su hija Edith por leucemia cuando tenía siete años. Pensé que habían dejado de hablar de ella porque el dolor era demasiado profundo. Pero al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que la verdad podía ser otra: no habían dejado de llorar su pérdida. Habían empezado a luchar contra ella.

Justo cuando iba a coger una pila de archivos etiquetados como « Correspondencia del paciente », oí pasos abajo. Voces. «Está aquí», dijo una. «Gerard le dio las llaves hace tres días». Otra susurró: «¿Lo sabe?». Se me aceleró el pulso. Entonces, una voz femenina, tranquila y firme, me llamó: «Señora May, soy la doctora Clara Gregory. Por favor, no se alarme. Necesitamos hablar de su hijo».

La doctora Gregory y dos colegas estaban en la entrada, con rostros demacrados por el cansancio y algo más pesado: la culpa. Cuando exigí respuestas, la doctora Gregory no negó lo que había visto. «Su hijo y Rebecca dirigían una clínica privada aquí», dijo en voz baja. «No era solo una clínica, era un refugio. Para niños a los que los hospitales habían dado por perdidos».

Explicó que Eric y Rebecca habían estado desarrollando un tratamiento experimental para cánceres infantiles en etapa avanzada. Su tasa de éxito era extraordinaria: casi tres de cada cuatro niños mejoraban; sin embargo, la FDA había rechazado sus solicitudes para realizar ensayos clínicos. «Creían que la burocracia estaba costando vidas», dijo. «Así que continuaron en secreto».

La seguí hasta una casa más pequeña, cuesta abajo. Dentro, conocí a cuatro niños: Maxine, de siete años, que luchaba contra la leucemia; Marcus, de nueve, con cáncer de huesos; Lily, de cinco, que luchaba contra el neuroblastoma; y Thomas, de doce, con un tumor cerebral poco común. Eran delgados, pálidos, pero sonrientes. Sus padres me recibieron como si acabara de encontrar su última esperanza.

Esa noche, el Dr. Gregory me mostró un video que Eric y Rebecca habían grabado seis meses antes. Estaban sentados juntos, mirando fijamente a la cámara. «Mamá», comenzó Eric, «si estás viendo esto, algo nos ha pasado. Probablemente ya hayas encontrado la casa. No podíamos decírtelo; necesitábamos protegerte. Lo que estamos haciendo aquí no es legal. Pero está salvando vidas». Rebecca le tomó la mano. «Empezamos esto por Edith. Los hospitales la dieron por perdida, pero nuestro tratamiento le dio dieciocho meses más de vida. No murió de cáncer, mamá. Murió de una infección en el hospital. Por eso construimos este lugar: para que ningún niño vuelva a ser enviado a casa a morir».

Cuando terminó el vídeo, la sala quedó en silencio. El doctor Gregory me miró a los ojos. «Señora May, el trabajo de su hijo puede continuar, pero solo si usted lo desea».

Recordé la sonrisa de Edith, la voz de Eric temblando de convicción. «Continuaré», dije. «Pero quiero saber la verdad sobre cómo murieron».

El doctor Gregory vaciló. “Entonces deben saber que, tres días antes del accidente, Eric se reunió con una empresa llamada Meridian Strategic Partners. Dijo que le ofrecieron protección. Después de rechazarla, nos dijo: ‘Si me pasa algo, no será un accidente’”.

Afuera, el viento aullaba entre los cipreses. Juraría que en ese sonido oí la voz de mi hijo, advirtiéndome que tuviera cuidado.

A la mañana siguiente, conduje hasta San Francisco y encontré la torre de cristal de Meridian reluciente en el distrito financiero. Dentro, exigí hablar con alguien sobre mi hijo. Así fue como conocí a Richard Kovatch , un hombre cuyo costoso traje no podía ocultar la frialdad en sus ojos.

Admitió haberse reunido con Eric. «Vino a nosotros porque quería legitimar su tratamiento», dijo Kovatch con naturalidad. «Pero no entendía el sistema. Lo que proponía habría destruido mercados farmacéuticos enteros. Pérdidas de miles de millones. Miles de empleos».

—¿Y los niños? —pregunté—. ¿Cuántas vidas se habrían perdido esperando la aprobación?

No respondió. En cambio, me ofreció un trato: vender la propiedad, firmar un acuerdo de confidencialidad y marcharme. Cuando me negué, su sonrisa se desvaneció. «Estás cometiendo un error», me advirtió. «Algunos accidentes se repiten».

Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje: Sabemos lo de los niños. Tienes 48 horas para cerrar o afrontar las consecuencias.

En lugar de huir, llamé a una periodista llamada Catherine que había cubierto la historia de Edith. «Tengo pruebas», le dije. «Un hospital clandestino que salvó a decenas de niños moribundos. Y una empresa que mató para enterrarlo».

Por la mañana, el artículo de Catherine estaba por todas partes: «Clínica secreta salva niños; fundadores mueren misteriosamente». Cámaras rodeaban la casa. Llegó el FBI. Pharmarmacore, la empresa matriz de Meridian, lo negó todo. Entonces Catherine me envió la prueba definitiva: un documento corporativo que demostraba que el propio hermano de Clara Gregory era el jefe de la división de oncología de Pharmarmacore.

Cuando confronté a Clara, estaba devastada. «No lo sabía», susurró. Pero pude verlo en sus ojos: ahora sí lo sabía.

Esa noche volví a encontrarme con Kovatch, que llevaba una grabadora oculta. Con calma, le dejé hablar, y lo hizo, jactándose de que Eric era «un problema que necesitaba solución». Cuando insinuó que mi hija podría ser la siguiente, terminé la grabación y me marché.

A la mañana siguiente, Catherine lo publicó todo: la grabación, los documentos, la verdad. Las acciones de Pharmarmacore se desplomaron. El FBI reabrió el caso de Eric como homicidio. Y el mundo, por fin, vio a mi hijo no como un criminal, sino como un hombre que salvó vidas cuando el sistema se negó a hacerlo.

Me paré junto al océano donde habían sido esparcidas las cenizas de Eric y susurré: “Tenías razón, hijo mío. La esperanza no debería ser ilegal”.

Difundan esta historia para que nadie olvide el precio del silencio cuando la verdad puede salvar vidas.

Để lại một phản hồi