El eco de las maletas rodando y el agudo sonido de los anuncios de vuelos llenaban el Aeropuerto Internacional JFK, pero Edward Langford lo atravesaba como si nada le afectara. A sus cuarenta y dos años, era el fundador y director ejecutivo de Langford Capital: eficiente, frío e implacablemente concentrado. Su vida giraba en torno a adquisiciones, números y plazos tan ajustados que no había lugar para la duda. Odiaba las demoras, odiaba las multitudes, odiaba todo lo que interrumpiera el progreso.

Su asistente, un joven nervioso llamado Alex, lo seguía de cerca. «Señor, el equipo de Londres ya está en la llamada. Necesitan su confirmación sobre las cláusulas de fusión».

—Díganles que esperen —respondió Edward, ajustándose el cuello de su elegante abrigo gris oscuro. Esta fusión en Londres le aseguraría su mejor año financiero hasta la fecha. Se dirigía a abordar su jet privado, lejos del caos de la terminal pública.

Estaba a pocos pasos de la entrada VIP cuando oyó una vocecita que se colaba entre el ruido.

“Mamá, tengo hambre.”

No sabía por qué se había vuelto. Edward nunca se volvía.

Pero al hacerlo, vio a una joven acurrucada en un incómodo banco del aeropuerto, agarrando las manos de dos niños —gemelos, quizá de cinco años—. Sus abrigos eran demasiado finos para el invierno. Sus rostros estaban pálidos por el cansancio.

Y a la mujer… él la conocía.

—¿Clara? —susurró.

Clara Alden. Su antigua empleada doméstica. La mujer que había trabajado en su ático durante dos años antes de desaparecer sin dejar rastro. Recordaba sus ojos serenos, la delicadeza con la que manejaba el silencio. Era alguien que pasaba desapercibida.

Ahora parecía cansada, asustada, de alguna manera más pequeña.

—¿Señor Langford? —susurró con voz temblorosa.

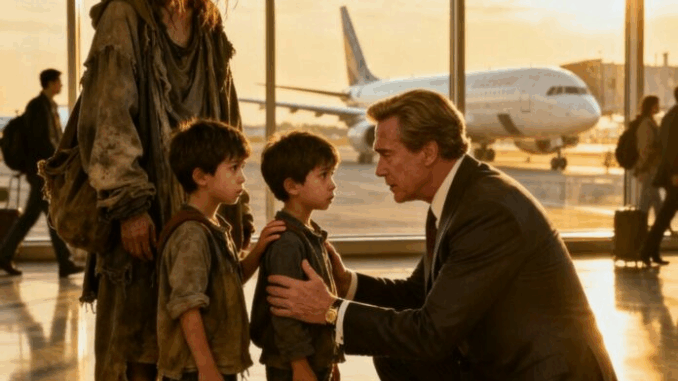

Edward se acercó a pesar de sí mismo. Su pulso se aceleró. Los niños lo miraron: una niña abrazando un osito de peluche desgastado y un niño con rizos revueltos.

Entonces el niño sonrió.

Y Edward se quedó paralizado.

Los ojos del niño —de un azul profundo e impactante— eran idénticos a los suyos.

—¿Cómo te llamas? —preguntó Edward en voz baja.

—¡Me llamo Eddie! —exclamó el niño con voz alegre.

Edward sintió un nudo en la garganta. El mundo se le nubló. Miró a Clara, cuyos ojos ahora brillaban con lágrimas.

—Clara —dijo con la voz quebrada—. ¿Por qué no me lo dijiste?

Le temblaban los labios. Tragó saliva con dificultad.

—Me dijiste que la gente como yo no pertenecía a tu mundo —dijo en voz baja—. Y te creí.

Durante un largo rato, Edward no pudo hablar. Su corazón latía con fuerza y dolor en su pecho, cada latido resonando con el recuerdo de las palabras que una vez pronunció: palabras tan hirientes que podían destrozar una vida. Clara abrazó a sus hijos con recelo, como si esperara que él los rechazara de nuevo.

—Clara… yo… —comenzó a decir, pero ella negó con la cabeza.

—No hay nada que explicar —dijo en voz baja—. No debía contártelo. No debía complicarte la vida. Así que me fui. Y los crié. Sola.

El último anuncio de embarque para un vuelo a Chicago resonó en la terminal. Clara se puso de pie y recogió su pequeña maleta, descolorida y con las costuras deshilachadas.

—Tenemos que irnos —dijo en voz baja.

Edward se acercó un paso más. —Por favor, déjame ayudarte. Lo que sea. Solo dime qué necesitas.

Ella lo miró. Lo miró fijamente. Y en sus ojos se reflejaba el cansancio afilado como el acero.

—Lo que necesitaba era compasión —respondió—. Hace seis años.

Las palabras impactaron como un golpe.

Ella se dio la vuelta. Eddie le tomó la mano y miró a Edward con inocente curiosidad. Pero Mia, la niña, se aferró a su madre en silencio.

Edward los vio alejarse, con un nudo en la garganta por el pánico. Había construido imperios, transformado industrias, negociado acuerdos multimillonarios, pero no podía moverse. No encontraba las palabras. No podía deshacer el pasado.

La voz de su ayudante rompió la niebla. —Señor, ¿debo decirles que preparen el avión?

Edward se quedó mirando la puerta por donde desaparecieron Clara y los gemelos.

—No —dijo, apenas audible—. Cancélalo todo.

Dos semanas después, la nieve cubrió Chicago con un frío y blanco silencio. Clara trabajaba de noche en una lavandería. Su apartamento era pequeño y con corrientes de aire, pero era suyo. Los gemelos compartían guantes camino a la escuela. La vida era dura, pero ella lo intentaba.

Una tarde, los faros de un coche atravesaron la nieve arremolinada frente a su edificio. Un todoterreno negro: limpio, caro y totalmente fuera de lugar.

Edward salió. No vestido con un traje de lana a medida, sino con vaqueros y una sencilla parka de invierno.

Él alzó la vista hacia su ventana, no con poder, sino con humildad.

A Clara le temblaban las manos al abrir la puerta.

Allí estaba, sosteniendo dos abrigos para los niños y una bolsa con comida caliente.

—Clara —dijo en voz baja—. No he venido a comprar el perdón. He venido a ganarme un lugar en sus vidas… si me lo permites.

Ella no respondió.

Pero no cerró la puerta.

Edward entró en el pequeño apartamento, moviéndose despacio, como si temiera que un gesto en falso pudiera arruinar el momento. La habitación era cálida pero desgastada: pintura desconchada, muebles de segunda mano, juguetes ordenados con esmero. Eddie y Mia espiaron desde detrás del sofá.

Edward se arrodilló, bajando hasta quedar a su altura; un hombre que jamás en su vida se había inclinado ante nadie.

—Hola —dijo amablemente.

Eddie ladeó la cabeza. —¿De verdad eres nuestro padre?

La respiración de Edward tembló. —Sí —susurró—. Lo soy. Y lamento mucho no haber estado aquí. Debería haber estado.

Las palabras eran sencillas, pero eran las más sinceras que jamás había pronunciado.

Pasaron los meses. Edward no se impuso. Simplemente apareció. Con regularidad. En silencio. Con discreción.

Llevaba a los gemelos al colegio por las mañanas. Estuvo de pie en las frías gradas durante el primer partido de béisbol infantil de Eddie, animándolo con más fuerza que nadie. Ayudaba a Mia a leer sus cuentos ilustrados, deletreando cada palabra despacio, aunque tardara una hora.

Aprendió a hacer panqueques como Clara: con chispas de chocolate. Se le quemaron las primeras cuatro tandas. Los niños se rieron. Edward también se rió, y no recordaba la última vez que lo había hecho.

Clara lo observaba. Observaba cómo escuchaba. Cómo se esforzaba. Cómo cambiaba. No porque ella se lo exigiera, sino porque finalmente comprendió lo que importaba.

Una tarde de primavera, paseaban juntos por el parque. El aire era suave. La luz del sol se filtraba entre las ramas que brotaban. Los gemelos corrían delante, contagiándose la risa del otro.

La voz de Clara era suave. —¿Por qué volviste, Edward? ¿De verdad?

Edward la miró fijamente, con la mirada fija.

“Porque construí todo en mi vida excepto lo que más necesitaba: una familia. Estaba perdida. Y verte en el aeropuerto… fue como si el mundo me despertara de golpe.”

Clara sostuvo su mirada, con lágrimas que le calentaban los ojos; no de dolor esta vez, sino de liberación.

—Entonces quédate —susurró—. Quédate y sigue eligiéndonos.

Edward le tendió la mano. Ella no la retiró.

Los gemelos corrieron de vuelta y los envolvieron a ambos en un torpe abrazo.

Y en ese momento, Edward lo supo:

por fin había vuelto a casa.

A veces, la mejor segunda oportunidad es aquella por la que decidimos luchar.

Comparte esta historia para recordarle a alguien: nunca es tarde para mejorar.

Để lại một phản hồi