El viento otoñal soplaba en los tranquilos campos de Virginia cuando el sargento Daniel Hayes bajó del autobús. Su uniforme, arrugado por el viaje, le latía el corazón con fuerza, lleno de esperanza. Tras dos años en Afganistán, por fin podía regresar con su familia: su esposa Rachel y sus dos hijos, Emily y Joshua . Había imaginado el reencuentro mil veces: la sonrisa de Rachel, los niños corriendo a sus brazos, el olor a hogar. Pero al llegar a su pequeña granja a las afueras del pueblo, algo no le cuadraba.

El jardín delantero estaba descuidado, la pintura del porche se desprendía y el aire olía ligeramente a heno y abandono. Desde la parte trasera de la casa llegó un sonido suave, como la voz de un niño. Daniel lo siguió, doblando la esquina hacia el viejo establo , y se quedó paralizado.

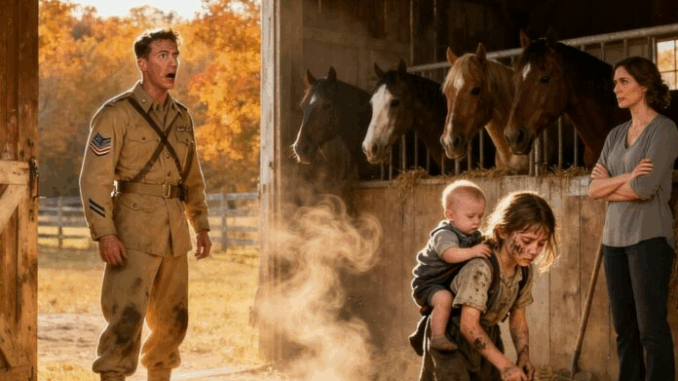

Allí, en la penumbra del crepúsculo, su hija Emily , de tan solo nueve años, llevaba a su hermanito Joshua a cuestas , esforzándose por vaciar un cubo de heno y limpiar un establo. Tenía las manos rojas y agrietadas, la ropa le quedaba grande y el sudor le corría por la frente a pesar del frío. El perro de la familia, Max , estaba cerca, ladrando protectoramente mientras Daniel se acercaba.

—¿Emily? —llamó Daniel con voz temblorosa.

La niña se giró sobresaltada, y el cubo cayó al suelo con estrépito. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, jadeó, y las lágrimas brotaron al instante de sus mejillas. —¿Papá? —susurró, como si temiera que no fuera real. Joshua se removió sobre su espalda, parpadeó confundido y gritó: —¡Papá!

Daniel soltó su mochila y corrió hacia ellos, abrazándolos a ambos con fuerza. Los apretó contra sí, sintiendo lo delgados y frágiles que eran. Quiso preguntar dónde estaba Rachel, por qué los niños trabajaban en un establo, pero las palabras se le atragantaron. Finalmente, logró decir: “¿Dónde está tu mamá?”.

Emily apartó la mirada. —Se ha ido, papá… Se marchó hace mucho tiempo.

Las palabras hirieron más que cualquier bala. El corazón de Daniel latía con fuerza mientras Emily continuaba, con la voz temblorosa: «Se fue con un hombre. Dijo que no iba a volver. Así que cuido de Joshua. Alimentamos al caballo, limpiamos los establos y Max nos ayuda».

Daniel estaba aturdido. Su esposa, su compañera, lo había abandonado, dejando a sus hijos a su suerte. La traición lo consumía por dentro, pero lo que más le dolía era ver cuánto había sufrido Emily sola. Había pasado de ser una niña despreocupada a una cuidadora agotada.

Le tomó el rostro entre las manos. “Ya no tienes que hacer esto, cariño. Ya estoy en casa.”

Emily asintió, pero la mirada atormentada en sus ojos le indicó que aún no lo creía del todo.

Al caer la noche, Daniel observó el oscuro establo; el aire estaba impregnado del olor a estiércol y paja húmeda. Los caballos se movían inquietos. A lo lejos, retumbó un trueno.

Entonces se dio cuenta de que la guerra en la que había luchado en el extranjero no era nada comparada con la que le esperaba allí.

Y cuando finalmente entró en la casa vacía esa misma noche, lo que descubrió sobre la mesa de la cocina le heló la sangre…

Un sobre yacía sobre la mesa de la cocina, con los bordes doblados y polvorientos. La letra era de Rachel. Daniel dudó antes de abrirlo, con el pulso acelerado. Dentro había una breve nota:

Danny, no puedo más. La granja, los niños, la soledad… es demasiado. He conocido a alguien. Me ha prometido una nueva vida. Sé que tú los cuidarás mejor de lo que yo jamás podría. No me odies.

Daniel apretó los puños hasta que el papel se rasgó. La ira lo invadió, pero al mirar hacia la sala —donde Emily mecía a Joshua junto a Max para que se durmiera— se obligó a respirar. Los niños lo necesitaban a él, no su furia.

A la mañana siguiente, Daniel despertó antes del amanecer. La casa estaba fría, el refrigerador casi vacío y las facturas se acumulaban. Preparó un café aguado e hizo una promesa en silencio: reconstruiría todo desde cero. Llamó a su superior, le explicó la situación y, en cuestión de días, recibió una pequeña ayuda económica para veteranos. También encontró trabajo como mozo de cuadra en un rancho cercano , agradecido por cualquier estabilidad.

La vida poco a poco empezó a retomar su curso. Reparó la cerca, preparó la comida y ayudó a Emily con sus tareas. La niña parecía florecer bajo su cuidado: seguía siendo cautelosa, seguía siendo callada, pero menos agobiada. Joshua lo seguía a todas partes, aferrándose al pelaje de Max como si temiera que el perro también pudiera desaparecer.

Una tarde, mientras Daniel arreglaba el tractor, un vecino se acercó. El hombre parecía preocupado. «Danny… creo que deberías saberlo. Han visto a Rachel en Richmond. Está viviendo con el tipo con el que se fue. Pero dicen que… las cosas no van bien».

Daniel tragó saliva con dificultad. Una parte de él era indiferente —ella ya había tomado su decisión—, pero otra parte ardía de preguntas. ¿Cómo podía abandonar a sus hijos por una fantasía?

Esa noche, él estaba sentado en el porche, con Emily a su lado. Ella miró las estrellas y, con voz suave, preguntó: «Papá, ¿estás enfadado con mamá?».

Daniel miró fijamente a la oscuridad. “Estoy… triste, sobre todo. Pero no me voy a ir a ninguna parte. Nunca.”

Emily asintió y luego sonrió levemente; era la primera sonrisa genuina que él veía desde su regreso.

Aun así, el fantasma de Rachel seguía presente en cada rincón de la casa. Y cuando un coche negro apareció al final del camino de tierra una tarde de domingo, Daniel supo que el pasado aún no había terminado con ellos…

Rachel salió del coche vestida con ropa de marca y gafas de sol, con el rostro cuidadosamente pintado de arrepentimiento. «Danny», dijo en voz baja, «me equivoqué. Quiero volver a casa».

Emily se quedó paralizada en los escalones del porche, con Joshua agarrándole la mano. Max gruñó en voz baja, erizándosele el pelo del lomo. Daniel permanecía de pie en la puerta, con una expresión indescifrable.

“Abandonaste a tus hijos”, dijo. “Los dejaste morir de hambre y trabajar como adultos mientras tú perseguías un sueño. No puedes volver como si nada hubiera pasado”.

Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. —Por favor, quiero verlos…

—Ya lo has hecho —interrumpió Daniel, dando un paso al frente—. Son más fuertes sin ti.

Emily respiró hondo, con la voz entrecortada. —Ya no te necesitamos, mamá. Papá nos cuida ahora.

A Rachel le tembló la boca, pero Daniel cerró la puerta con suavidad. Dentro, un silencio denso se cernía sobre ella hasta que Joshua susurró: “¿Se ha ido, papá?”.

Daniel asintió. —Se ha ido.

Pasaron los meses. La familia Hayes adoptó una nueva rutina: mañanas llenas de risas, tardes con historias y tareas compartidas. Emily ya no cargaba a su hermano a cuestas; ahora trabajaban codo con codo, limpiando el establo con Daniel, con Max siempre trotando a su lado.

Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, Daniel observó a sus hijos correr por el campo, sus risas resonando en la luz dorada. La guerra, el dolor, la traición… todo parecía lejano ahora. Lo que permanecía era algo indestructible: el amor, la resiliencia y la silenciosa fuerza de la familia.

Se arrodilló junto a Max, rascándole las orejas. “Lo logramos, muchacho. Los mantuvimos a salvo”.

El perro meneó la cola y Daniel sonrió, por fin en paz.

A veces, las batallas más valientes se libran no en tierras extranjeras, sino en casa, por quienes más nos necesitan. Comparte esta historia si crees que todo niño merece un padre o una madre que nunca deje de luchar por él.

Để lại một phản hồi